自由とつながりが生まれる21世紀版公民館「のわ」を訪ねてみた。

かつては「新栄画廊」の名でアートスペースとしての歴史を刻んだこの場所は、今やアート、音楽、ものづくり、地域交流など多彩な活動が交差する“コミュニティスペース”へと変貌を遂げている。今回は、運営代表者である新見 永治(しんみ えいじ)さんに、名前に込められた想いや、父から受け継いだ場所への想い、未来への展望についてお話を伺った。

- 「のわ」という名前に込められた想い

- お父様の意志を受け継ぎ、コミュニティの場へ

- アート、音楽、ものづくり。多様な活動の場

- 誰でもふらっと立ち寄れる“21世紀版公民館”

- 地域に根ざしたつながりの輪

- 自由を追求する

①「のわ」という名前に込められた想い

「『のわ』という名前には、特別な由来はないんです。」

新見さんはそう語りながら、ゆったりとした口調で説明してくれた。

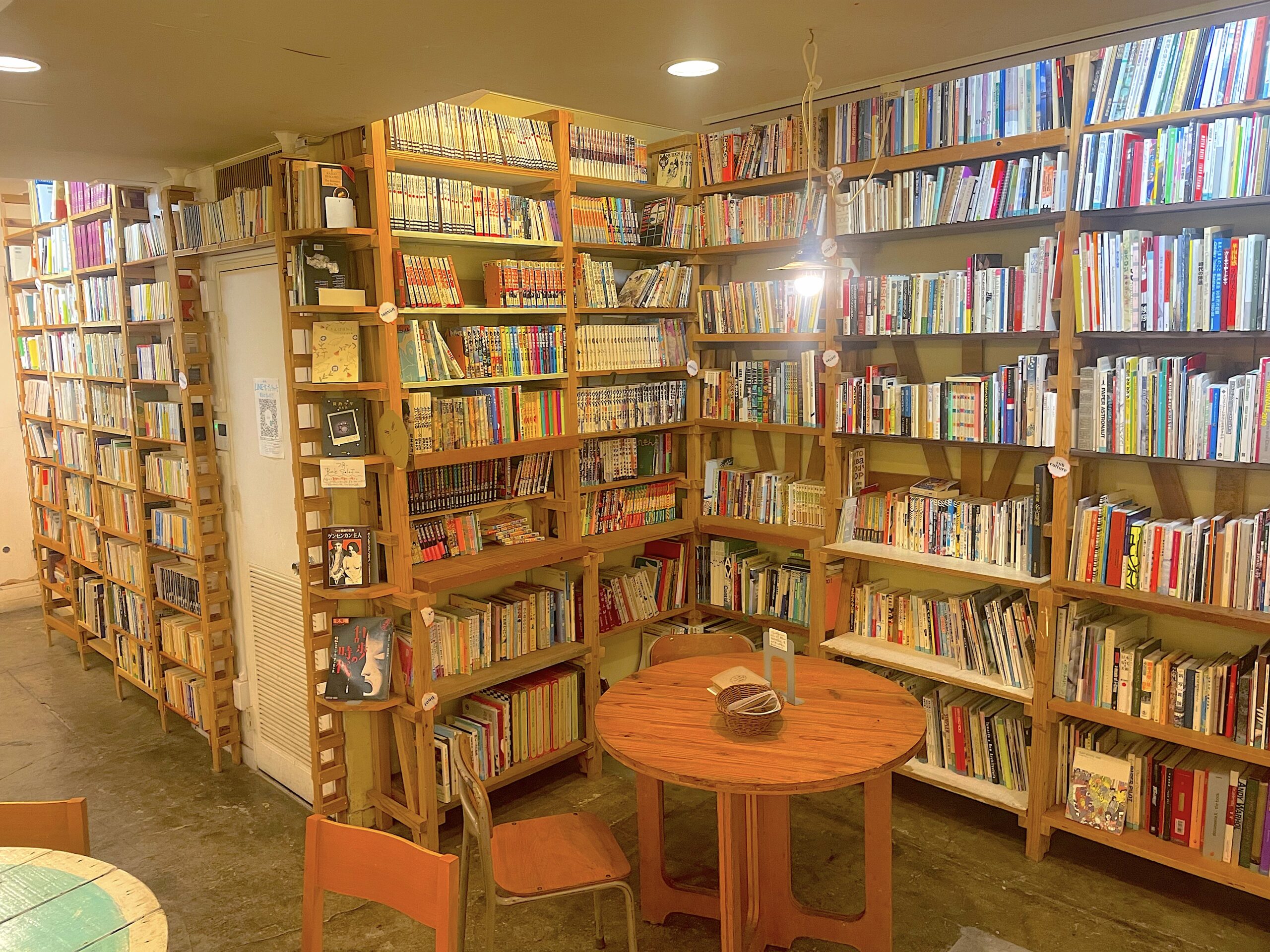

「新栄のわ」と呼ばれるこの場所には、1階のパルル、2階のシェアスペース205、5階のシェアハウス503という3つのコミュニティスペースがある。

「もともとは私が個人的に音楽やアートの企画をするときに使っていた屋号みたいなものでした。それを3つのスペースをまとめる名称として使うことにしたんです。新しい場所の名前として『のわ』がしっくりきたんですよね。」

そのシンプルな響きには、「人と人をつなぐ場所」という、のわの本質が自然と込められているのかもしれない。

②お父様の意志を受け継ぎ、コミュニティの場へ

「のわ」の原点は、1980年に新見さんのお父様が始めた「新栄画廊」。のちの「パルル」だった。

「父はこのマンションができたタイミングで、この場所に画廊を開いたんです。でも、画廊として本格的に活動する前に、父は病気で他界してしまいました。」

お父様の急逝により、残されたのは“場所”だった。新見さんは社会人として働き始めたばかりだったが、次第にこの場所を引き継ぐことを決意する。当初は、純粋なギャラリースペースとして、作品の展示や貸し出しを行っていた。

「最初の頃は、白い壁に囲まれた空間で、展覧会をしてくれる人に場所を貸すだけでした。会社員として働きながら運営していたのですが、両立は難しくなって、2年ほどで会社を辞めて、ここに専念するようになりました。」

しかし、新見さんの心にあったのは、単なる“ギャラリー”の枠に収まらないビジョンだった。

「1990年頃、ロンドンの地方都市に行った時に、いろんな人が出入りして、ワークショップをしたり、音楽イベントをやったり、飲食まで提供している場所を見たんです。それを見て『これだ』と思いました。“ギャラリー”という枠を超えて、人が集まり、交流し、何かを生み出す場にしたい。そういう想いが、今の『のわ』の原点になっているんです。」

そんな想いが込められたこの場所は、毎日何かが変わり続けるコミュニティスペースとして、人との交流を育んでいる。

③アート、音楽、ものづくり。多様な活動の場

「今の『のわ』は、アート、音楽、ものづくりなど、いろんなことが交わる場所になっています。」

新見さんはそう語りながら、「のわ」が持つ多様な顔を紹介してくれた。

1階のパルルは、イベントスペースとカフェが合体した場所となっており、定期的に音楽イベントや展覧会が開催される。

「ここは昔からアートと音楽の交流の場でした。それが今も続いています。」

2階のシェアスペース205は、創造するための場である。デスクワーク用のスペースだけでなく、3Dプリンターやレーザーカッターといった専門的な機材も揃っている。

「もともとは、ここを使っていた人たちが持ち込んで使用していた機材だったんですけど、使わなくなったタイミングで譲り受けました。今では、ものづくりをしたい人たちがそういった機材も自由に使える場所になっています。」

そして、5階のシェアハウス503は、一般の方に貸し出される居住スペースとして機能している。

「最近は、コロナ禍の影響で人と人とのつながりが希薄になってしまったからこそ、こういう“交流の場”がますます必要になっていると感じますね。」

外から人が集まり交流する場だけでなく、人が暮らす場も提供しているのだ。

④誰でもふらっと立ち寄れる“21世紀版公民館”

「のわ」は、単なるアートスペースでも、コワーキングスペースでもない。

「最近は“21世紀版公民館”みたいだな、と思うことがあります。」

そう語る新見さんは、地域の人々とのつながりを重視している。

「以前はアートや音楽に関わる人たちが中心でしたけど、今は地域の人々にもっと関わってもらいたいと思っているんです。」

その一環として、地域の子どもたちも参加できる「だれでも食堂」を開催している。

「OBAKEのOKABEさん(TSUMUGI取材済み:過去記事有り)という方が、月2回火曜日に来てくれて、子ども食堂をやっているんです。30年前の日本では、“コミュニティスペース”という言葉があまり理解されませんでした。でも、今は“ふらっと来てもいい場所”という認識が、少しずつ広まっていると感じています。」

この場所は、特別な目的がなくても、誰もが気軽に立ち寄れる“21世紀版公民館”として、静かに人々の心をつなぎ続けている。

⑤地域に根ざしたつながりの輪

新見さんの未来へのビジョンは、シンプルだが力強い。

「今後は、もっと地域のつながりを深めていきたいですね。2階のシェアスペースは、まだ使っていない日もあるので、もっと活用してもらえる場にしたいんです。」

さらに、地域に根ざした人々の活動を支える場として、「のわ」を成長させたいという想いもある。

「支店を増やすというよりは、同じ考えを持った人が、他の地域でも『のわ』のような場所を作ってくれたらいいなと思っています。ただ場所を増やすだけじゃなくて、その地域の人が中心になって、その土地ならではの『のわ』を作っていく。それが理想ですね。」

「のわ」を介した“つながりの輪”が、地域を超えて広がる。そんな未来を新見さんは思い描いている。

⑥自由を追求する

最後に新見さんに座右の銘を伺ってみると、少し考えた後、新見さんは静かに答えた。

「座右の銘ですか?自由、ですね。」

新見さんにとって、「のわ」は単なる“コミュニティスペース”ではなく、“自由”を体現する場所そのものなのだ。

「もちろん、全てが自由にできるわけではないです。でも、少しずつ自由を増やしていく、それが大切なんです。自由を追求することが、『のわ』を続けていく意味でもあります。」

新見さんが大切にしているのは、“自由”と“つながり”を追求すること。新見さんは“自由”を求めて、少しずつでも歩み続けることを選んでいる。

「誰でもふらっと立ち寄って、自由に何かを始められる場所でありたい。」

「のわ」は、アート、音楽、ものづくり、地域交流などさまざまな活動が交差し、新しいつながりが生まれる場所だ。これからも、地域に根ざした“21世紀版公民館”として、人と人をつなぎ、新しい未来を紡いでいくことだろう。

詳しい情報はこちら

中区

中区